少し前、大勢の子ども達を前に、

先生たちが話をしているところ見る機会があったのです。

「この先生は、いつ、どんな場所でも、

このリズム、この声、この表情、この話し方なんだろうな」

(「子どもにはこういう話し方がいい」な歌のおにいさん的声と笑顔)

という人と、

「この先生は場の空気をちゃんと把握して、咀嚼しているな」

(自分の声や身体を子どもの反応に合わせてるな。瞬発力あるな)

という人、さまざまで。

で、当然後者の方が場が生き生きとしている。

子どもの自然な反応が湧いていて楽しい。

さて。

わたしが教員になるとき、

「どう伝えるか」という、

声や身体、表現については全く勉強しなかったんですよね。

そもそもカリキュラムになかった。

ズブの素人が、何のトレーニングも「構え」もない

「素人の身体」のままである日突然人前に立つ。

あとはとにかく「毎日やりながら」なんとかしていく。

それが教員の世界でした。

(今はどうなんだろう)

なので、つくる「場」。

その空気、質の個人差がとても大きかった。

元々のセンスのある人、ない人の差がはっきりと分かれる。

今思えば、なんと恐ろしい…とまではいかないですが、

なんと罪作りなこと!

と、当時を思い出すに、

子どもたちに申し訳なくてしようがない気持ちになるのです。

で、そういう話を知り合いの先生に、

(高校生相手に百戦錬磨の強者の大先輩)

ちょい熱(あつ)で語ってみたのです。

すると、

「ほんと、その通りだよ」

の同意とともに、

「今はねえ…昔よりもっとひどいんだよ」

と、なんだかすごい言葉が帰って来たのでした。

(で、それは一体どういうことなの!?とものすごく気になっているところなのです)

さて。

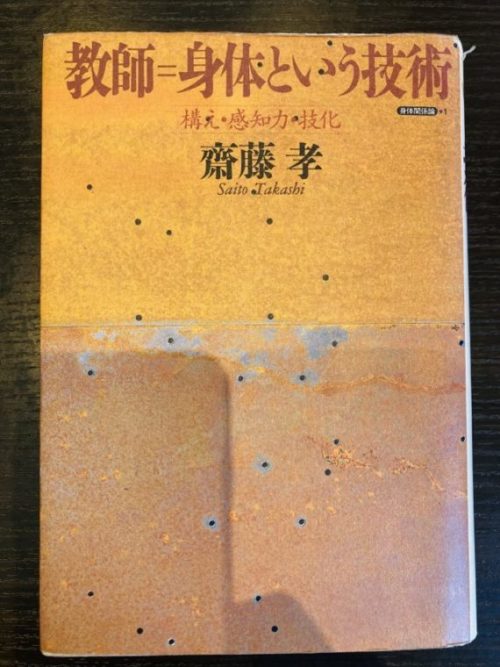

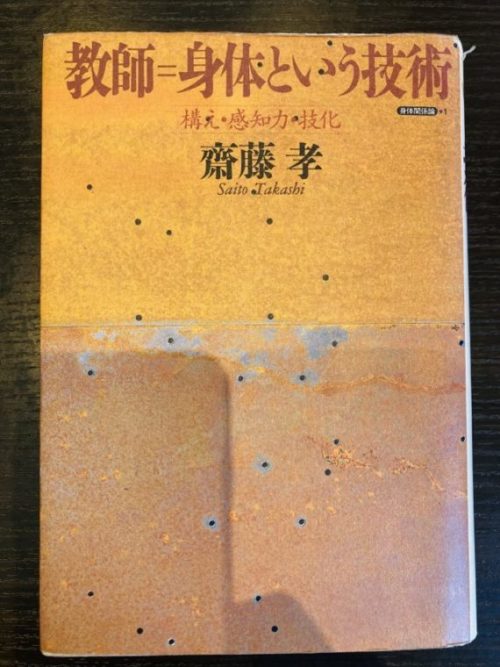

教員よ、「伝える」「導く」「場を作る」プロとしての身体と声と言葉を磨け。

と、ずーっと思っています。

「相手はあなたの言葉の通りになるのではない。あなたの身体の通りになるのだ」

(竹内敏晴 演出家)

大人・子どもに限ったことではなく、

コミュニケーションの鉄則ですが。

言葉より前に、

自身の身体状態、身体からのメッセージが相手に伝わります。

さらに付け足すと。

学びへの「意欲」や「学ぶ喜び」「熱」。

それは、教師の身体を通して、その教師の想いと共に、【伝染してゆく】ものなのです。

決して、言葉で言われて、

「ああそうか」「じゃあ頑張ろう」と湧き起こる類のものではない。

「教師自身の身体感覚」を伴わない、

音として聞こえるだけの言葉は子どもには伝わらない。

子どもには「先生のほんとう(無意識)」が伝わります。

だから、教師にとって、知識と同じに、

自分の身体を「コミュニケーションのできる温まった身体」にしておくことは大切です。

自由自在にあり方を変えられる「開いた身体」にしておくことは大切です。

場を察知する「身体センサー」を鍛えておくことは必須なのです。

ちなみに。

なぜ、日本の学校では、先生たちの「そういう力」が重視されないか、

トレーニングすらないのか、

(今は存在していて欲しいんですが)

ということなんですが。

想像ですが、日本の授業の形が、未だ、ざっくりいうと

「明治から変わっていない」

ということが挙げられるのでは、と思います。

未だに約40人を箱の中に詰めて、

50分間前を向かせておく形態が多い。生徒は「静かに聞く」ことが求められる。

小さい頃からそういうふうに「身体も心もしつけられる」。

これは、言い換えるとつまり「先生の身体は楽できる仕組み」ということです。

努力して「聴衆を魅了する場」を作らなくても、

「まあなんとなくやっていける」(子どもも文句言わないし)。

話がそれますが。

今の日本の教育システムで十何年育つということは、

⚫︎自分の身体感覚(本質、本音)、身体の声を大切にできない。

⚫︎身体と自分自身がのつながりが切り離される。

⚫︎「自分の身体に備わった叡智」を人生の羅針盤の一つに据える能力が育たない。

(たくさんの知識を得るのがすごい。「頭で考えて」合理的な答えを出すことが一番正しい、が王道になる)

と。

そういう大人に「仕上がる」ように思うのですよね。

「身体」「感覚」「感性」は未だ、蔑ろにされているのかなと。

(どうなんでしょうね?)

思うに、

先生自身もそうやって大人になっているわけなので、

それが普通、になってしまっているのは仕方ないな、とも思うわけです。

繰り返しますが。

教師には「場を作る力」が必要です。

そしてそれは言葉だけではなく身体で作るものです。

開いた身体を持ち。

自身の全細胞が起こす振動で空気を震わせ、場を震わせ、子どもの身体を揺さぶる。

子どもの「吸収したい!」という開いた心と身体を作る。

自分の身体としっかりとつながった「ホンモノの言葉」で、

子どもの身体を揺さぶり、火をつけるのです。

そんな「生きた身体」を持ち、

その身体の中心「自分の根から出た言葉」を

一人一人の胸に、肚に、しっかりと届けることができる人、

それを「先生」というのではないか、と思います。

(過去、自分が会った数ある教員の中で「師」と呼びたい人たちは、

皆そういう人たちであったように思います)

ということで。

「教員よ。プロとしての声と言葉と身体を持て」

から、

「全ての大人よ、生きた身体と言葉を持て」

とここまで書いて思っているところです。